Konrad Klapheck (*1935), Vertreter der westdeutschen Nachkriegsavantgarde, wird in einschlägigen Lexika hauptsächlich im Zusammenhang mit seinen Maschinenmotiven erwähnt, die er zur Zeit des Impressionismus in „akribisch realistischer und scheinbar objektiver Manier“ malte. Aber so wie es zunächst den Anschein hat, ist es nie bei Klapheck – seine Maschinen sind nicht nur Maschinen, und er ist auch kein Relikt der Vergangenheit. Er lebt noch! Das Museum Kunstpalast spendiert ihm bis zum 4. August eine riesige Ausstellungsfläche. Ein Heimspiel für den Düsseldorfer, der seiner Stadt immer treu geblieben ist.

Die Auswahl der circa 40 Werke war sicherlich nicht leicht, an die 400 Bilder hat Klapheck bis zum heutigen Tag gemalt. Er präzisiert mit unverwechselbarer Stimme: 396. Am Ende des Jahres zähle er sie immer, das ertragreichste Jahr sei 1964 mit 28 Bildern gewesen. Seit die Mitschüler sich über das Selbstbildnis des 12-jährigen Konrad lustig machten, bleiben seine Werke für ihn intime Ergebnisse seines Schaffens; daher auch die Neigung, akribische Listen anzufertigen, um den Überblick zu behalten. Auch im Hinblick auf die Zukunft bleibt er präzise. Wenn Konrad Klapheck abends nicht schlafen kann, zählt er statt Schäfchen die Themen, die er noch malen möchte. Er komme nie weiter als bis zwölf, bevor er friedlich einschlafe.

Und so ist es nur konsequent, dass der Sohn zweier Kunsthistoriker, der von klein auf eine entsprechende Vorbildung inklusive Zugang zu einer umfassenden kunstgeschichtlichen Bibliothek genossen hat, die Kunstgeschichte systematisch fortführt: Merkmale der Industrialisierung mussten Eingang in die Kunst finden, beispielsweise durch die dokumentarischen Fotografien der Bechers, oder eben durch Klaphecks Malerei. Als der junge Konrad nach dem Zweiten Weltkrieg wieder nach Düsseldorf kam, malte er die städtische Zerstörung. Und er liebt immer noch das Mechanische, Präzise; Glanz und Schatten innerhalb derselben Form. Klaphecks Maschinen strahlen einen dokumentarischen, fast schon archäologischen Charakter aus, es gibt sie heute zum Teil nur noch beim Antiquitätenhändler, oder sie haben sich geradezu bis zur Unkenntlichkeit weiter entwickelt. Aber im Grunde ist das nicht wichtig, denn sie sind hauptsächlich lebendige Teile von Klaphecks komplexer mythologischer Welt: „Die zehn Hauptgegenstände meiner Malerei stehen in einer festen Reihenfolge, die durch ihre äußere Erscheinung und ihren Verwendungszweck bestimmt wird. Schreibmaschine und Nähmaschine führen die Gruppe an.“ Während die Schreibmaschine für die Kommunikation zuständig sei, sorge die Nähmaschine für das Körperliche. Der Wasserhahn diene dem „Wohle des Leibes“, die Dusche führe formal zum Telefon weiter. Die Ausführung seiner Theorie könnte noch seitenlang fortgeführt werden, aber wir erkennen jetzt schon: Dieser Mann hat ein eigenes Universum erschaffen, und wenn er nicht surrealistische Elemente in seiner Kunst einbauen würde, könnte man glatt vermuten, er sei im Herzen Beamter.

Klapheck Malerausbildung liest sich so, wie man sie sich vorstellt (und wie man sie sich für den Malernachwuchs wünscht). Sein Kunstlehrer in der Schule ermutigte ihn, Kühe und Pferde zu malen; wenn der Zirkus da war, auch Elefanten und Eisbären. Klapheck perfektionierte sein Handwerk weiter und malte Schrauben in unterschiedlichen Formaten, auch 20-fach vergrößert. An der Düsseldorfer Kunstakademie trat er in die Zeichenklasse von Bruno Goller ein. Ein Jahr lang zeichnete er dort Akte. 1955, nachdem Klapheck statt eines Stilllebens eine Schreibmaschine gemalt hatte und diese nicht auf Wunsch Gollers vereinfachen, sondern die Details beibehalten wollte, riet dieser ihm von der damals allgegenwärtigen ungegenständlichen Malerei sowie entsprechenden spontanen Gefühlsäußerungen ab und ließ ihn weiter Maschinen zeichnen.

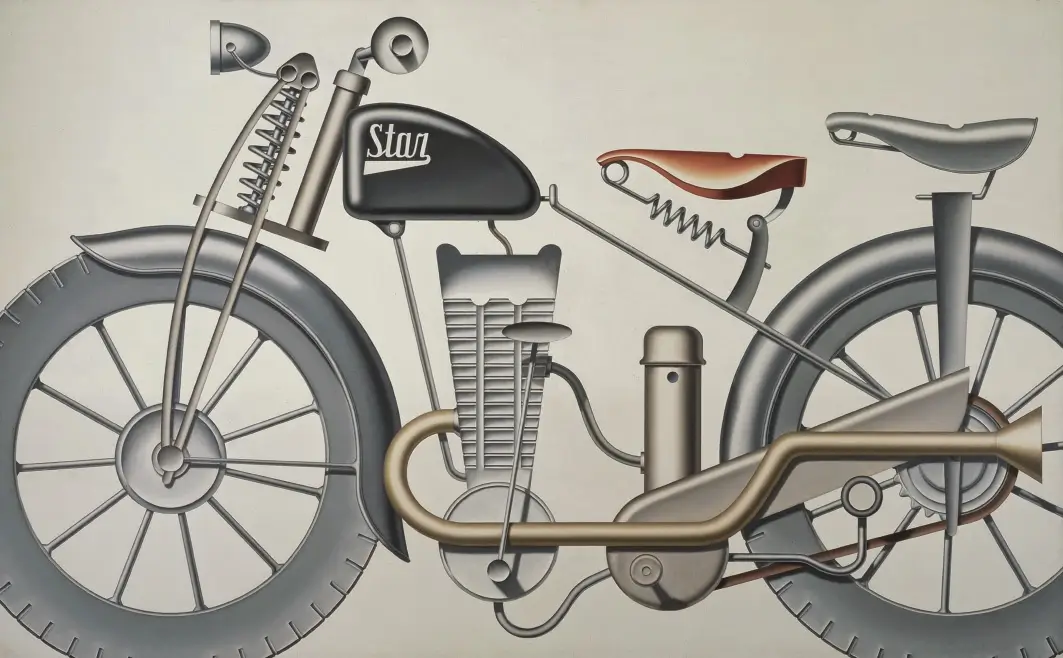

Diese sind stets präzise gemalt, Klaphecks malerische und verbale Ausdrucksweise klar und nüchtern, der Titel seiner Ausstellung entsprechend sachlich (Bilder und Zeichnungen). Aber: Die Maschinen können so, wie sie dargestellt werden, eigentlich gar nicht funktionieren, und sie tragen außerdem eigenartige Titel, die sich Klapheck nicht ausdenkt, sondern die ihm, das besagt ein Gesetz seines Künstlerkosmos’, einfallen müssen. Sie stünden immer im Zusammenhang mit seiner jeweiligen Lebenssituation. Da ist eine Nähmaschine Die gekränkte Braut (1957) – die Trennung von seiner damaligen Freundin und späteren Ehefrau Lilo Lang verarbeitet er darin. Seine Autobiographie (1983) ist ein Motorrad, die „Augen“ halb geschlossen. Unter diesem Aspekt werden die Maschinen menschlich, wird seine Malerei surrealistisch. André Breton, der 1924 das entsprechende Manifest verfasste, war Klapheck ein väterlicher Freund und er kaufte sogar für 800 DM sein Werk Liberté, amour, art (1964), das er neben seinen Joan Miró und seinen Max Ernst hängte.

Es ist vielleicht nicht weiter verwunderlich, dass Klapheck, dessen Vater starb, als er vier Jahre alt war, sein zentrales und erstes großformatiges Werk Die Supermutter (1969/1975/1992) genannt hat. Nachdem er die Bohrmaschine 1969 zum ersten Mal ausgestellt und auf einen Durchbruch gehofft hatte, vollzog er stattdessen eine „ehrenvolle Bauchlandung“. Zwei Mal malte er sie um. Während des Malprozesses bemerkte er die Ähnlichkeit dieser Bohrmaschine mit Raffaels Die Madonna mit dem Diadem (1512) und erfreute sich an seinem unbewusst umgesetzten modernen Madonnenthema. Auf 2,80 x 2,40 m litt er, bis 1992, 23 Jahre später, für ihn die Gefühle „Liebe, Verehrung und Angst“ im Bild vollständig enthalten waren.

Die Kompositionsgesetze, die Klapheck im Laufe der Jahre austüftelte, lassen sich anhand von Skizzen, die die Ausstellung im Museum Kunstpalast ergänzen, nachvollziehen. „Nie darf ein Schnittpunkt der Konturen auf das Koordinatenkreuz fallen.“ „Die Umrisslinien des Gegenstands dürfen die Koordinaten nur in unregelmäßigen Abständen schneiden.“ Was nach dogmatischer Umsetzung eines Regelwerks klingt, ist in Wirklichkeit Klaphecks Kletterhakenzusammenstellung, an der er sich entlanghangelt und die er auch schon mal über den Haufen wirft, wenn ein Bild ihn aufgerufen hat, gemalt zu werden und es einfach nicht so wird, wie es soll. Auf diese Weise wird Klaphecks Intuition in seine Realität überführt, die die eigentliche aufnimmt und in seinem Sinne verwandelt. Am Ende möchte er weder den Wunsch haben, etwas hinzuzufügen, noch etwas wegzulassen.

Den Maschinen ist Klapheck 40 Jahre lang treu geblieben, bis Ende des 20. Jahrhunderts eine Wende in seinem Schaffen eintrat. Die Pop-Art, zu dessen Vertretern er zählte, wurde weniger geliebt und durch die neue Generation, Klapheck zählt die Jungen Wilden, den Neuen Expressionismus sowie Künstler wie Georg Baselitz, Markus Lüpertz und Jörg Immendorff dazu, ließ sein „solider Erfolg“ nach, sodass er nicht mehr so gut verkaufen konnte wie zuvor. Die Professur für Freie Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf löste dann nicht nur seine finanziellen Probleme, sondern bescherte ihm frische Impulse durch seine Studenten, von denen er sich – es klingt tatsächlich bescheiden, wenn er das sagt – „sympathischen Mut“ abguckte. Zu diesem kamen vermutlich sowohl das existenzielle Bewusstsein, dass etwas Neues zum Überleben kommen musste als auch echter Mut, nach 40 Jahren etwas anderes zu wagen.

Den letzten Impuls gab ihm die erotische Fotografie der 1920er-Jahre. Besonders ein Bild hatte es ihm angetan: Ein reicher österreichischer Großgrundbesitzer hatte vier seiner Köchinnen nackt in der Küche fotografieren lassen, die Wand im Hintergrund war voll mit – das Herz des Maschinenmalers tat vermutlich einen Sprung – Küchenutensilien. Klapheck malte prompt Küche I (1997) und bald darauf Küche II (1998). Was blieb von seinem bisherigen surrealistischen Stil, der das Alltägliche in eine geheimnisvolle Dimension überführt? Die Titel bezeichnen doch eindeutig lediglich den Ort des Geschehens! Nun ja, es ist der Mülleimer. Klapheck weist darauf hin, dass sich darin Kartoffelschalen oder aber menschliche Knochen befinden könnten, und spielt auf die Hexendarstellungen des 16. Jahrhunderts an. Diese Form der Erotik mit geringen Dosen mystischen Beigeschmacks hat Klapheck bei Aktszenen in weiteren großbürgerlichen Räumlichkeiten beibehalten. Es folgten weitere Akte außerhalb des großbürgerlichen Milieus, darunter auch in eindeutigeren Posen wie ein kopulierendes Paar auf dem Friedhof (Der Friedhof, 2001), sowie Darstellungen von angezogenen Jazz-Musikern.

Es scheint, als sei Klapheck des Feinen, Subtilen überdrüssig geworden und mit 78 Jahren nun bei Jazz und Sex angelangt. Allerdings freut es zu sehen, wie jemand innerlich derart lebendig geblieben ist, um aus einer jahrzehntelangen Routine auszubrechen und sich neuen Impulsen hinzugeben. Und genau deshalb vermag Klaphecks Kunst damals wie heute an die Magie hinter dem Alltäglichen zu erinnern.

Museum Kunstpalast – Konrad Klapheck: Bilder und Zeichnungen (1955 bis heute), bis 04.08.13

„AUTObiographie“ : c’est de l’humour ou c’est moi qui surinterprète ?!

c’est de l’humour surréaliste ;) t’as bien fait de montrer aux germanophones comment ça marche…